Tenerife Norte

Muchos son los atractivos del Norte de la isla. Sus playas cumplen con todos los estándares europeos de limpieza y de fácil accesibilidad. El clima del norte parece confabularse con el visitante, primaveral en invierno y templado en verano con sol la mayoría de los 365 días del año. El Norte de Tenerife ofrece un excelente recorrido histórico, sus manjares típicos de la isla, paseos por sitios impensados para el desconocedor del Norte de Tenerife, con una vegetación paradisiaca.

La Papa (patata)

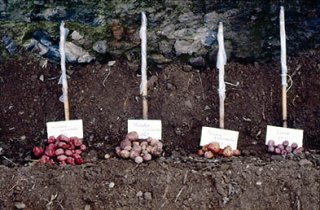

Cultivos tradicionales de papas en Canarias

” la otra biodiversidad”

” la otra biodiversidad”

“De ellas muchas variedades: tempranas y tardías; de flor blanca, rosada, cenicienta o azul; de un epidermis blanco, pardo, amarillo, roxo, ó morado; de figura redonda, larga, ovalada, esquinada, con excrecencias ”.

“De ellas muchas variedades: tempranas y tardías; de flor blanca, rosada, cenicienta o azul; de un epidermis blanco, pardo, amarillo, roxo, ó morado; de figura redonda, larga, ovalada, esquinada, con excrecencias ”. J. Bautista Bandini (1816)

Águedo Marrero

Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”

Fotos: Autor

Fotos: Autor

A lo largo de la década de los 80, y especialmente en los años de 1987 y 88, mantuvimos una serie de charlas y entrevistas con distintos agricultores (generalmente personas de avanzada edad) en todas las islas Canarias. La información recibida sobre los cultivos tradicionales de papas (Solanum tuberosum L.) conforma el cuerpo principal de este trabajo. Nos sorprendió de forma especial el ¡más de medio centenar! de cultivares diferentes muestreados, reconocidos por los agricultores, especialmente en las islas de Tenerife y El Hierro, pero también en La Gomera, La Palma y Lanzarote. Este trabajo fue presentado en el Primer Congreso Internacional Etnobotánica 92 en Córdoba (11) y aquí ahora lo actualizamos.

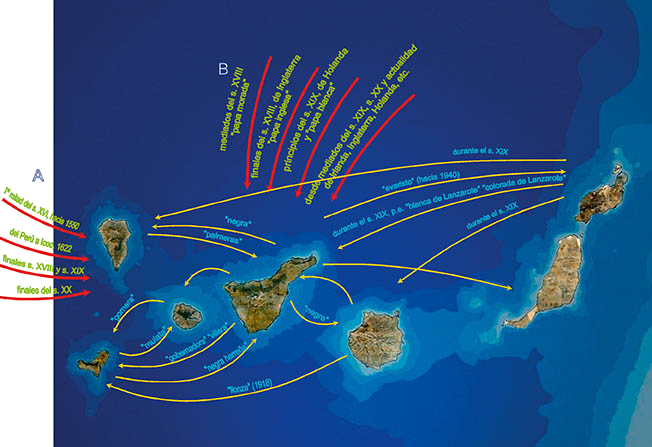

Hasta fechas recientes la única noticia sobre la llegada de las papas a Canarias era la referida por Viera y Clavijo en su Diccionario de historia natural (1866), indicando que fue plantada por primera vez en Icod el Alto hacia 1622. Sin embargo, el profesor Lobo Cabrera (9) pone de manifiesto cómo en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas existen datos sobre el envío de papas desde el Puerto de Las Isletas en Gran Canaria a Amberes (Flandes) en 1567 y de una partida, procedente de Tenerife, a Ruan (Francia) en 1574. Según comenta este autor, es bastante probable que su cultivo en Gran Canaria se viniese realizando desde décadas anteriores y que esta isla hiciera de puente para su introducción en España y Europa. Los primeros datos fiables de su llegada a la Península Ibérica se obtienen del Archivo Hispalense, en concreto de los libros de contabilidad del Hospital de Sangre de Sevilla (8), donde se recogen entradas de “patatas” en 1573 y en 1576. Estos datos supondrían el primer aporte de papas a Europa. En cualquier caso, y desde el punto de vista taxonómico, tanto las papas llegadas a Canarias como las que llegan al continente europeo pertenecían a Solanum tuberosum grupo andigena. La primera evidencia de la presencia del grupo tuberosum en Europa se tiene en 1750 cuando Linneo describe la especie, cuyo tipo corresponde a dicho grupo (6), aunque la mayoría de especímenes de herbario de esa época corresponden al grupo andigena.

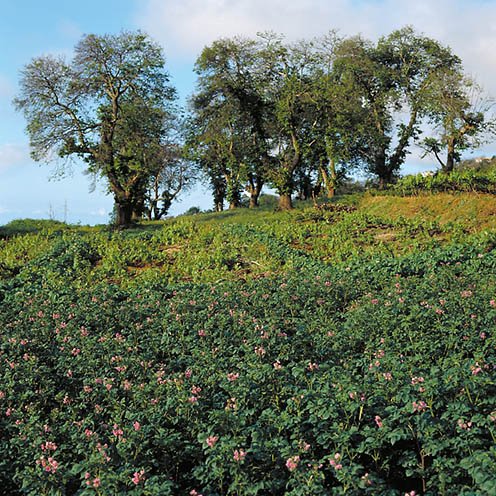

Izquierda: Chorros de Epina, La Gomera.

Derecha: Valle de la Majadita y volcán de las Arenas, Guinate, Lanzarote

Por otro lado, no contamos con datos de la llegada de papas desde Europa a Canarias anteriores al siglo XIX, siendo a principios de este siglo cuando empiezan a ser importadas desde distintos paises, especialmente de Irlanda, Inglaterra y Holanda. Pero esto no nos lleva a descartar que en los siglos anteriores se diera un intercambio de material con Europa, así como la llegada de nuevos cultivares desde el continente americano. Como indica Lobo Cabrera (9), después de la conquista de las islas Canarias, el archipiélago queda engarzado en la corriente mercantilista europea del siglo XVI, presentando la ciudad de Las Palmas un carácter “eminentemente mercantil, y uno de los puertos más importantes del Atlántico meridional por su relación con los puertos del norte”, relaciones comerciales que se extienden hasta África y América.

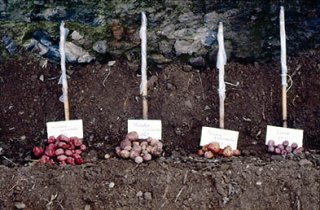

Izquierda: Sevilla, Expo-92: cultivares primitivos de los Antes Peruanos

Derecha: Una muestra de cultivares tradicionales canarios

Los cultivares que nos llegan del norte de Europa a principios del siglo XIX ya presentan características de S. tuberosum grupo tuberosum, y debían ser muy similares a muchos de los cultivares antiguos que aún se pueden encontrar en la Península Ibérica, especialmente en Galicia y distintos valles de montaña de otros lugares (10).

Las papas primitivas canarias, o que tradicionalmente se cultivan de “semilla” no importada, podrían pertenecer a cualquiera de estos grupos o fases históricas de la mejora de los cultivares (ver mapa).

En la aparición del grupo tuberosum europeo ha tenido importancia tanto la selección hacia la obtención de cultivares adaptados a la tuberización en días largos como el aporte genético desde los cultivares primitivos del grupo tuberosum chileno (5). En este sentido, existe evidencia de que hacia 1850 llegó a Estados Unidos material genético de los cultivares chilenos del grupo tuberosum (7), los cuales fueron utilizados para la mejora de los que habían sido importados desde Europa. Es bastante probable que este aporte genético se intercambiara con el viejo continente, contribuyendo en buena medida a la conformación de los modernos cultivares del grupo tuberosum, hecho que parece comprobado con el análisis aloenzimático (12).

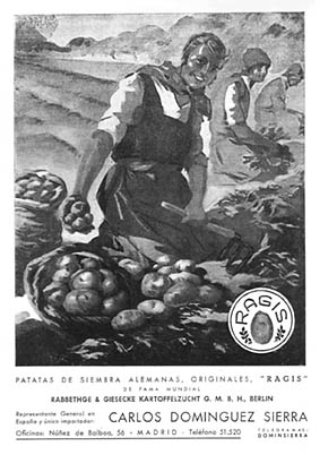

Hacia 1955, Zubeldia y colaboradores de la Estación de Mejora de la Patata de Vitoria describen para Canarias hasta diez cultivares primitivos (16). En dicho trabajo se pone de manifiesto la existencia en dichas islas de un grupo relictual (siete cultivares) del grupo andigena; un cultivar (“negra”) triploide, del grupo chaucha de la región de Cuzco en Perú y único conocido con este nivel de ploidía fuera de la zona andina; un cultivar (“peluca colorada”) del grupo tuberosum primitivo, con ciertos caracteres intermedios; y finalmente un cultivar (“moruna”) identificado posteriormente como la alemana “ragis 6002” del grupo tuberosum (10, 16).

bonita blanca bonita colorada

bonita llagada bonita negra

bonita ojo de perdiz colorada de baga

marrueca colorada bonita ojo de perdiz

colorada de baga londreras

palmera colorada palmera negra

En el trabajo de campo y charlas-entrevistas mantenidas con los campesinos de distintas islas, recogimos aproximadamente un centenar de muestras de unos 50 cultivares diferentes, obteniendo además información directa de otros 24 cultivares. La relación de los mismos aparece en las tablas, donde se han ordenado según:

A.- Cultivares autóctonos del grupo andigena, derivados de los primeros llegados a Canarias desde mediados del siglo XVI.

A.- Cultivares autóctonos del grupo andigena, derivados de los primeros llegados a Canarias desde mediados del siglo XVI.

B.- Cultivar triploide “negra”, identificado como Solanum chaucha (S. x chaucha), a veces considerado afín a S. mamilliferum, también del grupo chaucha.

C.- Cultivares actuales suramericanos del grupo cf. andigena, que en las últimas décadas han ido llegando desde distintas regiones de Venezuela, Colombia, Brasil, etc.

D.- Cultivares autóctonos del grupo tuberosum, muy antiguos, llegados desde Europa (y quizás también desde América) hacia los siglos XVIII y XIX.

E.- Cultivares comerciales europeos del grupo tuberosum, llegados en el siglo XIX-XX de Inglaterra, Holanda, Irlanda...

F.- Cultivares comerciales modernos actuales del grupo tuberosum, cuya “semilla” procede del norte de Europa (Irlanda del Norte, República de Irlanda, Escocia y Dinamarca) y también de Chipre y Egipto, con cultivares de origen tanto europeo como de EEUU, con aporte, en muchos casos, de material genético de los cultivares de Chile y de diferentes grupos y especies relacionadas de las regiones andinas.

Para algunos grupos la delimitación es arbitraria, pero creemos que ayuda a captar la idea que queremos dar de diversidad y de orígenes. Por otra parte, la inclusión en un grupo u otro de los 24 cultivares de los que no obtuvimos muestras resultó bastante comprometida, ya que sólo contamos con las descripciones de los campesinos y su identificación de “parecido” con otros cultivares conocidos.

En estudios más recientes (1, 4, 4b y 13) se han identificado y localizado otros cultivares antiguos, como la “mora”, que se corresponde con “juan álvarez”, “bonita llagada”, que se corresponde con “bonita rameada”, además de otros cultivares como “peluca blanca”, “peluca negra”, “negra blanca”, “negra oro” o “negrita”. Pero el estudio exhaustivo de todos los cultivares existentes en Canarias, la relación pormenorizada entre los mismos y la concordancia entre el conocimiento empírico de los agricultores y los resultados de los análisis, aún presenta lagunas que sería de gran interés y urgencia ir completando (15). Entre estas lagunas podemos comentar, como ejemplo, el hecho de que los estudios recientes se hayan centrado casi exclusivamente en la isla de Tenerife, o que, en algunos casos, los resultados de tales estudios no concuerdan con las diferenciaciones establecidas por los campesinos, etc. De otros cultivares, probablemente lo único que nos quede y para siempre sea su nombre.

A.- Cultivares autóctonos del grupo andigena, derivados de los primeros llegados a Canarias desde mediados del siglo XVI.

A.- Cultivares autóctonos del grupo andigena, derivados de los primeros llegados a Canarias desde mediados del siglo XVI. B.- Cultivar triploide “negra”, identificado como Solanum chaucha (S. x chaucha), a veces considerado afín a S. mamilliferum, también del grupo chaucha.

C.- Cultivares actuales suramericanos del grupo cf. andigena, que en las últimas décadas han ido llegando desde distintas regiones de Venezuela, Colombia, Brasil, etc.

D.- Cultivares autóctonos del grupo tuberosum, muy antiguos, llegados desde Europa (y quizás también desde América) hacia los siglos XVIII y XIX.

E.- Cultivares comerciales europeos del grupo tuberosum, llegados en el siglo XIX-XX de Inglaterra, Holanda, Irlanda...

F.- Cultivares comerciales modernos actuales del grupo tuberosum, cuya “semilla” procede del norte de Europa (Irlanda del Norte, República de Irlanda, Escocia y Dinamarca) y también de Chipre y Egipto, con cultivares de origen tanto europeo como de EEUU, con aporte, en muchos casos, de material genético de los cultivares de Chile y de diferentes grupos y especies relacionadas de las regiones andinas.

Para algunos grupos la delimitación es arbitraria, pero creemos que ayuda a captar la idea que queremos dar de diversidad y de orígenes. Por otra parte, la inclusión en un grupo u otro de los 24 cultivares de los que no obtuvimos muestras resultó bastante comprometida, ya que sólo contamos con las descripciones de los campesinos y su identificación de “parecido” con otros cultivares conocidos.

En estudios más recientes (1, 4, 4b y 13) se han identificado y localizado otros cultivares antiguos, como la “mora”, que se corresponde con “juan álvarez”, “bonita llagada”, que se corresponde con “bonita rameada”, además de otros cultivares como “peluca blanca”, “peluca negra”, “negra blanca”, “negra oro” o “negrita”. Pero el estudio exhaustivo de todos los cultivares existentes en Canarias, la relación pormenorizada entre los mismos y la concordancia entre el conocimiento empírico de los agricultores y los resultados de los análisis, aún presenta lagunas que sería de gran interés y urgencia ir completando (15). Entre estas lagunas podemos comentar, como ejemplo, el hecho de que los estudios recientes se hayan centrado casi exclusivamente en la isla de Tenerife, o que, en algunos casos, los resultados de tales estudios no concuerdan con las diferenciaciones establecidas por los campesinos, etc. De otros cultivares, probablemente lo único que nos quede y para siempre sea su nombre.

azucena negra torrenta

holandesa papa del ojo azul

boñigo no identificada

Diversidad de los cultivares

Aparte de la descripción de Bandini en 1816, recogida al comienzo de este trabajo, el primer catálogo sobre la existencia de distintos cultivares de Solanum tuberosum en las islas Canarias aparece a mediados del siglo XIX, hacia 1868 (2 y 3), donde Álvarez Rixo menciona hasta 14 cultivares diferentes (ver Tabla). En aquella época ya se recibían en las islas aportes de los cultivares europeos, pertenecientes al grupo tuberosum, especialmente desde Inglaterra, Holanda e Irlanda, y posiblemente también desde España. Estos nuevos cultivares se plantarían junto con los mas antiguos del grupo andigena, ampliando el lote de los cultivares canarios. Esto queda reflejado en el catálogo mencionado, si se acepta la buena concordancia entre los nombres aparecidos en el siglo XIX y los actuales, como por ejemplo: “londreras”, “sietecueros” y “ojo de perdiz” (del grupo andigena); “blanca rosada” o “peluquera” y “blanca de ojo azul” (del grupo tuberosum); y “negra” (Solanum chaucha).

Aparte de la descripción de Bandini en 1816, recogida al comienzo de este trabajo, el primer catálogo sobre la existencia de distintos cultivares de Solanum tuberosum en las islas Canarias aparece a mediados del siglo XIX, hacia 1868 (2 y 3), donde Álvarez Rixo menciona hasta 14 cultivares diferentes (ver Tabla). En aquella época ya se recibían en las islas aportes de los cultivares europeos, pertenecientes al grupo tuberosum, especialmente desde Inglaterra, Holanda e Irlanda, y posiblemente también desde España. Estos nuevos cultivares se plantarían junto con los mas antiguos del grupo andigena, ampliando el lote de los cultivares canarios. Esto queda reflejado en el catálogo mencionado, si se acepta la buena concordancia entre los nombres aparecidos en el siglo XIX y los actuales, como por ejemplo: “londreras”, “sietecueros” y “ojo de perdiz” (del grupo andigena); “blanca rosada” o “peluquera” y “blanca de ojo azul” (del grupo tuberosum); y “negra” (Solanum chaucha).

Muchos de los cultivares conocidos actualmente como antiguos pueden crecer de forma subespontánea, como papas de risa (riza) o redrojos: “peluquera”, “corralera”, “marruecas”, “yema de huevo”, “negra”, “peluca colorada”, etc.; muchas presentan una elevada fertilidad de los granos de polen (16) y una buena predisposición a la fructificación, lo cual, unido a su cultivo en ambientes que en ciertas características recuerdan a los de las zonas andinas de origen, permiten imaginar cierto grado de hibridación que han debido jugar algún papel en la aparición de nuevas variedades.

Si por otro lado se tiene en cuenta la curiosidad observada en los campesinos canarios de separar las distintas formas (por el color de la piel, por ejemplo) y sembrarlas independientemente, se puede entender la proliferación de distintos grupos, como en el caso de la “bonita” o de la “palmera”, mediante selección desde cultivares mas antiguos. Esto también se puede apreciar comparando las listas antiguas con las actuales, como para el caso del grupo de “bonita” (3).

La diversidad existente se manifiesta igualmente en otros aspectos, como maduración de cosecha, estación de cosecha, precocidad, latencia, adaptación, textura, sabor y materia seca (3 y 16). El cultivar “negra” de Tenerife es muy apreciado por su consistencia y sabor dulce, de igual forma que “gobernadora” de El Hierro; el cultivar “peluca”, por el contrario, es recomendado para personas diabéticas, con problemas de azúcar. Los cultivares “gomera”, “gobernadora” y grupo “bonita” resultan bastante apreciados para arrugar (guisado típico canario); otros, como “liria”, “bonita rosada tardía” o “londrera”, son de consistencia blanda y se deshacen en caldos apotajados, siendo muy apreciados por distintos campesinos.

La diversidad existente se manifiesta igualmente en otros aspectos, como maduración de cosecha, estación de cosecha, precocidad, latencia, adaptación, textura, sabor y materia seca (3 y 16). El cultivar “negra” de Tenerife es muy apreciado por su consistencia y sabor dulce, de igual forma que “gobernadora” de El Hierro; el cultivar “peluca”, por el contrario, es recomendado para personas diabéticas, con problemas de azúcar. Los cultivares “gomera”, “gobernadora” y grupo “bonita” resultan bastante apreciados para arrugar (guisado típico canario); otros, como “liria”, “bonita rosada tardía” o “londrera”, son de consistencia blanda y se deshacen en caldos apotajados, siendo muy apreciados por distintos campesinos.

Aparte de la descripción de Bandini en 1816, recogida al comienzo de este trabajo, el primer catálogo sobre la existencia de distintos cultivares de Solanum tuberosum en las islas Canarias aparece a mediados del siglo XIX, hacia 1868 (2 y 3), donde Álvarez Rixo menciona hasta 14 cultivares diferentes (ver Tabla). En aquella época ya se recibían en las islas aportes de los cultivares europeos, pertenecientes al grupo tuberosum, especialmente desde Inglaterra, Holanda e Irlanda, y posiblemente también desde España. Estos nuevos cultivares se plantarían junto con los mas antiguos del grupo andigena, ampliando el lote de los cultivares canarios. Esto queda reflejado en el catálogo mencionado, si se acepta la buena concordancia entre los nombres aparecidos en el siglo XIX y los actuales, como por ejemplo: “londreras”, “sietecueros” y “ojo de perdiz” (del grupo andigena); “blanca rosada” o “peluquera” y “blanca de ojo azul” (del grupo tuberosum); y “negra” (Solanum chaucha).

Aparte de la descripción de Bandini en 1816, recogida al comienzo de este trabajo, el primer catálogo sobre la existencia de distintos cultivares de Solanum tuberosum en las islas Canarias aparece a mediados del siglo XIX, hacia 1868 (2 y 3), donde Álvarez Rixo menciona hasta 14 cultivares diferentes (ver Tabla). En aquella época ya se recibían en las islas aportes de los cultivares europeos, pertenecientes al grupo tuberosum, especialmente desde Inglaterra, Holanda e Irlanda, y posiblemente también desde España. Estos nuevos cultivares se plantarían junto con los mas antiguos del grupo andigena, ampliando el lote de los cultivares canarios. Esto queda reflejado en el catálogo mencionado, si se acepta la buena concordancia entre los nombres aparecidos en el siglo XIX y los actuales, como por ejemplo: “londreras”, “sietecueros” y “ojo de perdiz” (del grupo andigena); “blanca rosada” o “peluquera” y “blanca de ojo azul” (del grupo tuberosum); y “negra” (Solanum chaucha). Muchos de los cultivares conocidos actualmente como antiguos pueden crecer de forma subespontánea, como papas de risa (riza) o redrojos: “peluquera”, “corralera”, “marruecas”, “yema de huevo”, “negra”, “peluca colorada”, etc.; muchas presentan una elevada fertilidad de los granos de polen (16) y una buena predisposición a la fructificación, lo cual, unido a su cultivo en ambientes que en ciertas características recuerdan a los de las zonas andinas de origen, permiten imaginar cierto grado de hibridación que han debido jugar algún papel en la aparición de nuevas variedades.

Si por otro lado se tiene en cuenta la curiosidad observada en los campesinos canarios de separar las distintas formas (por el color de la piel, por ejemplo) y sembrarlas independientemente, se puede entender la proliferación de distintos grupos, como en el caso de la “bonita” o de la “palmera”, mediante selección desde cultivares mas antiguos. Esto también se puede apreciar comparando las listas antiguas con las actuales, como para el caso del grupo de “bonita” (3).

La diversidad existente se manifiesta igualmente en otros aspectos, como maduración de cosecha, estación de cosecha, precocidad, latencia, adaptación, textura, sabor y materia seca (3 y 16). El cultivar “negra” de Tenerife es muy apreciado por su consistencia y sabor dulce, de igual forma que “gobernadora” de El Hierro; el cultivar “peluca”, por el contrario, es recomendado para personas diabéticas, con problemas de azúcar. Los cultivares “gomera”, “gobernadora” y grupo “bonita” resultan bastante apreciados para arrugar (guisado típico canario); otros, como “liria”, “bonita rosada tardía” o “londrera”, son de consistencia blanda y se deshacen en caldos apotajados, siendo muy apreciados por distintos campesinos.

La diversidad existente se manifiesta igualmente en otros aspectos, como maduración de cosecha, estación de cosecha, precocidad, latencia, adaptación, textura, sabor y materia seca (3 y 16). El cultivar “negra” de Tenerife es muy apreciado por su consistencia y sabor dulce, de igual forma que “gobernadora” de El Hierro; el cultivar “peluca”, por el contrario, es recomendado para personas diabéticas, con problemas de azúcar. Los cultivares “gomera”, “gobernadora” y grupo “bonita” resultan bastante apreciados para arrugar (guisado típico canario); otros, como “liria”, “bonita rosada tardía” o “londrera”, son de consistencia blanda y se deshacen en caldos apotajados, siendo muy apreciados por distintos campesinos. El hecho de que Canarias haya sido encrucijada de las rutas comerciales Europa-América, junto a la orografía accidentada y montañosa de las islas como factor de aislamiento campesino, así como la posición geográfica hacia la zona subtropical, todo ello unido al celo que manifiestan los campesinos canarios por los cultivares antiguos, incluso frente a la llegada de otros más productivos, ha dado como resultado el que en la actualidad se conserve en estas islas un elevado número de cultivares, muchos de los cuales resultan autóctonos.

Esto queda reflejado en los inventarios actuales al mostrar cerca de una treintena de cultivares del grupo andigena antiguo, 3 ó 4 cultivares del tipo “negra” y cerca de una veintena de cultivares del grupo tuberosum antiguo. A esto habría que añadir los que tradicionalmente se vienen manteniendo sin aportación de “semilla” nueva de otros cultivares más modernos, tanto del grupo andigena (de Venezuela, Colombia, etc.) como del grupo tuberosum (procedentes de Europa).

La evaluación de la diversidad genética en Solanum tuberosum, así como en especies afines, se viene abordando en los últimos años desde distintos estudios moleculares como los isoenzimáticos (12 y 13). Esta técnica permite localizar formas alelomórficas que pueden ser utilizadas como marcadores varietales y podrían resultar de gran ayuda para la identificación y clasificación de los cultivares autóctonos canarios, pudiendo a su vez aclarar el grado varietal y establecer las relaciones de parentesco y posibles líneas filogenéticas.

Zonas de cultivo y conservación

Los cultivos tradicionales de papas se localizan principalmente hacia las medianías insulares, entre 200 y 800 m s.m. en las bandas del norte y hacia los 600-800 m s.m. en las del sur. Estas zonas se corresponden bastante bien con los territorios óptimos de los bosques termoesclerófilos de acebuchales, almacigales y sabinares (ambientes cálidos de semiáridos a secos), que describen un anillo circuninsular hacia los 200-600 m de cota, y los bosques de laurisilva (con ambientes menos calidos de subhúmedos a húmedos), que se sitúan por encima de aquéllos en la zona norte y noreste hasta los 1.200 m de cota. Los cultivos aparecen en pequeños bancales (terrazas, cadenas, bocados, etc.) en los bordes o de forma imbricada con las formaciones boscosas.

Los cultivos tradicionales de papas se localizan principalmente hacia las medianías insulares, entre 200 y 800 m s.m. en las bandas del norte y hacia los 600-800 m s.m. en las del sur. Estas zonas se corresponden bastante bien con los territorios óptimos de los bosques termoesclerófilos de acebuchales, almacigales y sabinares (ambientes cálidos de semiáridos a secos), que describen un anillo circuninsular hacia los 200-600 m de cota, y los bosques de laurisilva (con ambientes menos calidos de subhúmedos a húmedos), que se sitúan por encima de aquéllos en la zona norte y noreste hasta los 1.200 m de cota. Los cultivos aparecen en pequeños bancales (terrazas, cadenas, bocados, etc.) en los bordes o de forma imbricada con las formaciones boscosas.

La diferenciación de las comunidades boscosas se traduce de forma aproximada, y según la terminología popular, en dos tipos de suelos diferentes para los cultivos: “tierras de barro” y “tierras de polvillo” respectivamente. Las tierras de barro, a cotas más bajas, son más apretadas, duras y cálidas, y coinciden con espacios más abiertos y con mejor luminosidad. Las tierras de polvillo son, por el contrario, más sueltas y con mayor aporte húmico, y están ligadas a la laurisilva siendo más frescas, húmedas y umbrosas.

Aunque no es regla general, existen cultivares que crecen mejor en un tipo u otro de suelo (la papa “negra” se cultiva preferentemente en tierras de barro en la franja del termoesclerófilo, en las bandas del sur de Tenerife; la “de baga” o “bonita rosada tardía” también produce mejor en este tipo de suelo, pero en las bandas del norte; por el contrario, la “londrera”, por ejemplo, se cría mejor en tierras de polvillo), pero existe cierto consenso en que las tierras de polvillo son mejores para la obtención de “semillas” y permiten controlar los niveles de virosis, mientras que las tierras de barro ofrecen mejores cosechas y mejores cualidades culinarias.

Esta observación empírica de los campesinos ha llevado con el tiempo a la existencia de una compleja red de intercambio y trasiego de “semillas” de unas zonas a otras, con un alto flujo desde las tierras altas, productoras de buena “semilla”, hacia las bajas, productoras de buenas cosechas. Resulta sorprendente comprobar cómo distintas variedades se mantienen con un nivel de sanidad bastante aceptable, por ejemplo “bonita blanca”, “borralla”, etc. (3), y de buena producción para las exigencias campesinas (aunque la misma sólo alcanza entre 1/3 y 1/2 de la de los cultivares comerciales).

Destacan como zonas de producción: en El Hierro, la zona de Nisdafe e Isora; en Lanzarote, la parte alta de los cantiles de Famara, los Tablones, Gallo, etc.; y en Tenerife tenemos referencias como zonas importantes de producción Erjos del Tanque, altos de la Guancha, Aguamansa, La Esperanza, así como las estribaciones altas del norte de Anaga: Carboneras, Taborno, etc. Zonas equivalentes se pueden encontrar también en La Palma y La Gomera, pero no disponemos de información avalada por los campesinos. En Gran Canaria y Fuerteventura los cultivos de papas antiguas y la cultura asociada a las mismas han desaparecido.

Estado actual y perspectivas

En la década de 1950, con la creación de la Estación de Mejora de la Patata de Vitoria (Álava), se inició una exhaustiva recolección de cultivares primitivos, tanto de la Península Ibérica como de Canarias (10 y 16). En dicha estación se realizaban pruebas y análisis de productividad, resistencia, sanidad, viabilidad para mejora, etc., pero estos trabajos se vieron posteriormente truncados.

En la década de 1950, con la creación de la Estación de Mejora de la Patata de Vitoria (Álava), se inició una exhaustiva recolección de cultivares primitivos, tanto de la Península Ibérica como de Canarias (10 y 16). En dicha estación se realizaban pruebas y análisis de productividad, resistencia, sanidad, viabilidad para mejora, etc., pero estos trabajos se vieron posteriormente truncados.

Actualmente, en la Granja Modelo, Estación de Mejora Agraria de Álava (antigua Estación de Mejora de la Patata), se siguen de nuevo las investigaciones para la mejora de distintas especies agronómicas, pero en el caso de la papa los cultivares antiguos han quedado reducidos a unos pocos (por ejemplo cultivar “blanca tardía” de la zona norte de España, La Rioja, Pirineos, etc., o “pedro muñoz” de Ciudad Real) en favor de otros cultivares de distintas partes del mundo, de reconocidas cualidades para la mejora: “desiree”, “baraka”, “kennebec”, “blanka”, etc. (14).

Si bien los cultivares antiguos canarios han sobrevivido y se han diversificado a lo largo de más de 400 años de avatares históricos, las condiciones actuales de reforma agraria y desarrollo económico, y la necesidad ineludible para los agricultores de participar en el mercado moderno competitivo, están llevando a que muchos de los cultivares antiguos vayan quedando totalmente olvidados. En este sentido cabe mencionar cómo en las II Jornadas Técnicas Regionales de la Papa, celebradas en Gran Canaria en 1985, se recomienda para el cultivo sólo variedades comerciales, como “spunta”, “cara”, “morene” o “claustar”, y en la Memoria anual (1985-86) de la Granja Agrícola Experimental de Gran Canaria se aportan como más productivos sólo cultivares comerciales como “cara”, “ailsa”, “456/3” y “desiree”. En la campaña 1986-87, por ejemplo (y según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Autónomo Canario), la importación de papa de siembra para Canarias incluye los cultivares “king edward”, “up to date”, “cara”, “spunta”, “arran banner”, “kerr’s pink”, y en menor cantidad otras como “morene”, “desiree”, “alava”, “alberta”, “red cara”, “duquesa”, “belda”, “iturrieta”, “lora”, “kondor” y “marfona”, y esta oferta va variando y ampliándose año tras año. La ingeniería de la producción y mejora de cultivares ha alcanzado metas insospechadas, implicando no sólo a cultivares de “exelencia” reconocida sino también a otros grupos afines a tuberosum así como a otras especies silvestres relacionadas.

Actualmente los cultivares autóctonos sólo se conservan en sus lugares de cultivo tradicional y cada vez más acantonados, dependiendo exclusivamente de la curiosidad o de la añoranza de los campesinos más ancianos. Pero también, en distintos casos, se nos informó de la recuperación de determinados cultivares desde los nacidos “de risa”, como consecuencia de la mala “semilla” comercial importada (por podredumbre, congelación, muerte de los brotes, etc.), que llevaba a la pérdida total de la cosecha, o por la mala cosecha de los cultivares importados por eventos atmosféricos adversos.

Son sólo estos agricultores, con su apasionado apego a la tierra, los únicos guardianes de estos cultivos tradicionales, y son sólo ellos los que hasta ahora han evitado la pérdida de lo que consideramos un auténtico “banco de biodiversidad” de papas, cada vez más en peligro. Con ellos se están yendo de forma inexorable no sólo los distintos cultivares sino también la cultura asociada a los mismos y el saber arraigado de casi 500 años de historia y supervivencia. A la pérdida genética y cultural se añade ahora, en los últimos años, una erosión en la información transmitida. Los nuevos informantes generalmente ya no viven de lleno la agricultura, desconocen o han olvidado viejos cultivares, confunden cultivares que les son poco conocidos o sinonimizan lo que el agricultor de antaño diferenciaba sin ambigüedad. Como ejemplo, baste señalar la dilución entre distintos cultivares de “torrentas” y “negras”, la asimilación entre los grupos de “bonita” y “marruecas”, y la confusión de las “moras”, que en principio se corresponden con las más antiguas del grupo tuberosum, con formas del grupo andigena o del cultivar “negra”. De no mediar alguna forma de conservación en bancos de germoplasma y una exhaustiva recopilación en bancos de saberes populares, la extinción de este patrimonio biológico y recurso agrícola está anunciada.?

Esto queda reflejado en los inventarios actuales al mostrar cerca de una treintena de cultivares del grupo andigena antiguo, 3 ó 4 cultivares del tipo “negra” y cerca de una veintena de cultivares del grupo tuberosum antiguo. A esto habría que añadir los que tradicionalmente se vienen manteniendo sin aportación de “semilla” nueva de otros cultivares más modernos, tanto del grupo andigena (de Venezuela, Colombia, etc.) como del grupo tuberosum (procedentes de Europa).

La evaluación de la diversidad genética en Solanum tuberosum, así como en especies afines, se viene abordando en los últimos años desde distintos estudios moleculares como los isoenzimáticos (12 y 13). Esta técnica permite localizar formas alelomórficas que pueden ser utilizadas como marcadores varietales y podrían resultar de gran ayuda para la identificación y clasificación de los cultivares autóctonos canarios, pudiendo a su vez aclarar el grado varietal y establecer las relaciones de parentesco y posibles líneas filogenéticas.

Zonas de cultivo y conservación

Los cultivos tradicionales de papas se localizan principalmente hacia las medianías insulares, entre 200 y 800 m s.m. en las bandas del norte y hacia los 600-800 m s.m. en las del sur. Estas zonas se corresponden bastante bien con los territorios óptimos de los bosques termoesclerófilos de acebuchales, almacigales y sabinares (ambientes cálidos de semiáridos a secos), que describen un anillo circuninsular hacia los 200-600 m de cota, y los bosques de laurisilva (con ambientes menos calidos de subhúmedos a húmedos), que se sitúan por encima de aquéllos en la zona norte y noreste hasta los 1.200 m de cota. Los cultivos aparecen en pequeños bancales (terrazas, cadenas, bocados, etc.) en los bordes o de forma imbricada con las formaciones boscosas.

Los cultivos tradicionales de papas se localizan principalmente hacia las medianías insulares, entre 200 y 800 m s.m. en las bandas del norte y hacia los 600-800 m s.m. en las del sur. Estas zonas se corresponden bastante bien con los territorios óptimos de los bosques termoesclerófilos de acebuchales, almacigales y sabinares (ambientes cálidos de semiáridos a secos), que describen un anillo circuninsular hacia los 200-600 m de cota, y los bosques de laurisilva (con ambientes menos calidos de subhúmedos a húmedos), que se sitúan por encima de aquéllos en la zona norte y noreste hasta los 1.200 m de cota. Los cultivos aparecen en pequeños bancales (terrazas, cadenas, bocados, etc.) en los bordes o de forma imbricada con las formaciones boscosas. La diferenciación de las comunidades boscosas se traduce de forma aproximada, y según la terminología popular, en dos tipos de suelos diferentes para los cultivos: “tierras de barro” y “tierras de polvillo” respectivamente. Las tierras de barro, a cotas más bajas, son más apretadas, duras y cálidas, y coinciden con espacios más abiertos y con mejor luminosidad. Las tierras de polvillo son, por el contrario, más sueltas y con mayor aporte húmico, y están ligadas a la laurisilva siendo más frescas, húmedas y umbrosas.

Aunque no es regla general, existen cultivares que crecen mejor en un tipo u otro de suelo (la papa “negra” se cultiva preferentemente en tierras de barro en la franja del termoesclerófilo, en las bandas del sur de Tenerife; la “de baga” o “bonita rosada tardía” también produce mejor en este tipo de suelo, pero en las bandas del norte; por el contrario, la “londrera”, por ejemplo, se cría mejor en tierras de polvillo), pero existe cierto consenso en que las tierras de polvillo son mejores para la obtención de “semillas” y permiten controlar los niveles de virosis, mientras que las tierras de barro ofrecen mejores cosechas y mejores cualidades culinarias.

Esta observación empírica de los campesinos ha llevado con el tiempo a la existencia de una compleja red de intercambio y trasiego de “semillas” de unas zonas a otras, con un alto flujo desde las tierras altas, productoras de buena “semilla”, hacia las bajas, productoras de buenas cosechas. Resulta sorprendente comprobar cómo distintas variedades se mantienen con un nivel de sanidad bastante aceptable, por ejemplo “bonita blanca”, “borralla”, etc. (3), y de buena producción para las exigencias campesinas (aunque la misma sólo alcanza entre 1/3 y 1/2 de la de los cultivares comerciales).

Destacan como zonas de producción: en El Hierro, la zona de Nisdafe e Isora; en Lanzarote, la parte alta de los cantiles de Famara, los Tablones, Gallo, etc.; y en Tenerife tenemos referencias como zonas importantes de producción Erjos del Tanque, altos de la Guancha, Aguamansa, La Esperanza, así como las estribaciones altas del norte de Anaga: Carboneras, Taborno, etc. Zonas equivalentes se pueden encontrar también en La Palma y La Gomera, pero no disponemos de información avalada por los campesinos. En Gran Canaria y Fuerteventura los cultivos de papas antiguas y la cultura asociada a las mismas han desaparecido.

Estado actual y perspectivas

En la década de 1950, con la creación de la Estación de Mejora de la Patata de Vitoria (Álava), se inició una exhaustiva recolección de cultivares primitivos, tanto de la Península Ibérica como de Canarias (10 y 16). En dicha estación se realizaban pruebas y análisis de productividad, resistencia, sanidad, viabilidad para mejora, etc., pero estos trabajos se vieron posteriormente truncados.

En la década de 1950, con la creación de la Estación de Mejora de la Patata de Vitoria (Álava), se inició una exhaustiva recolección de cultivares primitivos, tanto de la Península Ibérica como de Canarias (10 y 16). En dicha estación se realizaban pruebas y análisis de productividad, resistencia, sanidad, viabilidad para mejora, etc., pero estos trabajos se vieron posteriormente truncados. Actualmente, en la Granja Modelo, Estación de Mejora Agraria de Álava (antigua Estación de Mejora de la Patata), se siguen de nuevo las investigaciones para la mejora de distintas especies agronómicas, pero en el caso de la papa los cultivares antiguos han quedado reducidos a unos pocos (por ejemplo cultivar “blanca tardía” de la zona norte de España, La Rioja, Pirineos, etc., o “pedro muñoz” de Ciudad Real) en favor de otros cultivares de distintas partes del mundo, de reconocidas cualidades para la mejora: “desiree”, “baraka”, “kennebec”, “blanka”, etc. (14).

Si bien los cultivares antiguos canarios han sobrevivido y se han diversificado a lo largo de más de 400 años de avatares históricos, las condiciones actuales de reforma agraria y desarrollo económico, y la necesidad ineludible para los agricultores de participar en el mercado moderno competitivo, están llevando a que muchos de los cultivares antiguos vayan quedando totalmente olvidados. En este sentido cabe mencionar cómo en las II Jornadas Técnicas Regionales de la Papa, celebradas en Gran Canaria en 1985, se recomienda para el cultivo sólo variedades comerciales, como “spunta”, “cara”, “morene” o “claustar”, y en la Memoria anual (1985-86) de la Granja Agrícola Experimental de Gran Canaria se aportan como más productivos sólo cultivares comerciales como “cara”, “ailsa”, “456/3” y “desiree”. En la campaña 1986-87, por ejemplo (y según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Autónomo Canario), la importación de papa de siembra para Canarias incluye los cultivares “king edward”, “up to date”, “cara”, “spunta”, “arran banner”, “kerr’s pink”, y en menor cantidad otras como “morene”, “desiree”, “alava”, “alberta”, “red cara”, “duquesa”, “belda”, “iturrieta”, “lora”, “kondor” y “marfona”, y esta oferta va variando y ampliándose año tras año. La ingeniería de la producción y mejora de cultivares ha alcanzado metas insospechadas, implicando no sólo a cultivares de “exelencia” reconocida sino también a otros grupos afines a tuberosum así como a otras especies silvestres relacionadas.

Actualmente los cultivares autóctonos sólo se conservan en sus lugares de cultivo tradicional y cada vez más acantonados, dependiendo exclusivamente de la curiosidad o de la añoranza de los campesinos más ancianos. Pero también, en distintos casos, se nos informó de la recuperación de determinados cultivares desde los nacidos “de risa”, como consecuencia de la mala “semilla” comercial importada (por podredumbre, congelación, muerte de los brotes, etc.), que llevaba a la pérdida total de la cosecha, o por la mala cosecha de los cultivares importados por eventos atmosféricos adversos.

Son sólo estos agricultores, con su apasionado apego a la tierra, los únicos guardianes de estos cultivos tradicionales, y son sólo ellos los que hasta ahora han evitado la pérdida de lo que consideramos un auténtico “banco de biodiversidad” de papas, cada vez más en peligro. Con ellos se están yendo de forma inexorable no sólo los distintos cultivares sino también la cultura asociada a los mismos y el saber arraigado de casi 500 años de historia y supervivencia. A la pérdida genética y cultural se añade ahora, en los últimos años, una erosión en la información transmitida. Los nuevos informantes generalmente ya no viven de lleno la agricultura, desconocen o han olvidado viejos cultivares, confunden cultivares que les son poco conocidos o sinonimizan lo que el agricultor de antaño diferenciaba sin ambigüedad. Como ejemplo, baste señalar la dilución entre distintos cultivares de “torrentas” y “negras”, la asimilación entre los grupos de “bonita” y “marruecas”, y la confusión de las “moras”, que en principio se corresponden con las más antiguas del grupo tuberosum, con formas del grupo andigena o del cultivar “negra”. De no mediar alguna forma de conservación en bancos de germoplasma y una exhaustiva recopilación en bancos de saberes populares, la extinción de este patrimonio biológico y recurso agrícola está anunciada.?

Agradecimientos

Queremos agradecer de forma muy especial la atención prestada y la información facilitada por los agricultores y campesinos canarios:

La Gomera: D. Manuel Placencia Martín (Las Rosas).

El Hierro: D. Juan Antonio Oliva (Los Mocanes), D. Tadeo Casañas Reboso (San Andrés), D. Isidoro Padrón Padrón (Erese) y D. Isidel (Isora).

Tenerife: Dña. Bonifacia Regalao y D. J. Ángel González Abreu (Erjos), D. José Benítez (Las Rosas), D. Marcelino Martín (El Palmar), D. Nicolás V. Afonso García y D. Domingo García González (Tosca de María, Santa Úrsula) y D. Óscar Sosa Manríquez (Taganana).

La Palma: D. Miguel Rodríguez Lorenzo (Lomo Machines).

Lanzarote: D. Tomás Hernández Machín (Haría).

Agradecimiento que hacemos extensivo a todos aquellos otros campesinos que, después de ofrecernos su tiempo y todo su saber sobre nuestras papas, quisieron quedar en el anonimato, especialmente en las islas de Gran Canaria, La Gomera y La Palma, pero también en todas las demás.

Finalmente quisiera que esta pequeña aportación fuera como modesto homenaje para todos ellos.

Queremos agradecer de forma muy especial la atención prestada y la información facilitada por los agricultores y campesinos canarios:

La Gomera: D. Manuel Placencia Martín (Las Rosas).

El Hierro: D. Juan Antonio Oliva (Los Mocanes), D. Tadeo Casañas Reboso (San Andrés), D. Isidoro Padrón Padrón (Erese) y D. Isidel (Isora).

Tenerife: Dña. Bonifacia Regalao y D. J. Ángel González Abreu (Erjos), D. José Benítez (Las Rosas), D. Marcelino Martín (El Palmar), D. Nicolás V. Afonso García y D. Domingo García González (Tosca de María, Santa Úrsula) y D. Óscar Sosa Manríquez (Taganana).

La Palma: D. Miguel Rodríguez Lorenzo (Lomo Machines).

Lanzarote: D. Tomás Hernández Machín (Haría).

Agradecimiento que hacemos extensivo a todos aquellos otros campesinos que, después de ofrecernos su tiempo y todo su saber sobre nuestras papas, quisieron quedar en el anonimato, especialmente en las islas de Gran Canaria, La Gomera y La Palma, pero también en todas las demás.

Finalmente quisiera que esta pequeña aportación fuera como modesto homenaje para todos ellos.

Águedo Marrero

Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”

Fotos: Autor

Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”

Fotos: Autor

PLÁTANO DE CANARIAS

El plátano de Canarias se caracteriza por su aroma y sabor. El Plátano de Canarias es el cultivo más importante de las Islas Canarias y, durante décadas, su industria fue protagonista del crecimiento económico del Archipiélago.

El plátano de Canarias se caracteriza por su aroma y sabor. El Plátano de Canarias es el cultivo más importante de las Islas Canarias y, durante décadas, su industria fue protagonista del crecimiento económico del Archipiélago.El cultivo del plátano comenzó en sudeste asiático, entre la India y Malasia; en el siglo V pasaría al continente africano procedente de Madagascar y de ahí se extendió por las costas del Mediterráneo, ya en siguiente siglo. A Canarias llegó procedente de Guinea Ecuatorial introducido por expedicionarios portugueses. La Historia considera que, una vez el cultivo se asentó con éxito en las islas, los españoles lo introdujeron en tierras americanas en los viajes de colonización al Nuevo Mundo.

La platanera de Canarias proporciona un fruto característico que lo diferencia del resto de bananas cultivadas en el mundo. Se trata de un plátano pequeño, amarillo y con pintas pero con un inmejorable sabor, apreciado por consumidores de todo el mundo. Tiene una forma alargada y una piel de color amarillo, color éste que, dependiendo de la variedad, nos indicará su grado de maduración según sea más o menos intenso. Una vez despojado el plátano canario de su piel, nos encontramos con una pulpa que, siempre dependiendo de la especie, tomará un color blanquecino tirando al amarillo. De textura compacta, pero muy tierna, es su exquisito sabor el que lo hace un fruto único y muy apreciado en la cocina.

Las Diferencias

Las DiferenciasRespecto a la banana tropical y otros bananos que se dan en el mundo, el Plátano de Canarias se distingue por su mayor grado de madurez debido a que pasa mucho más tiempo madurando en la planta y no tanto en cámara. Esto es debido a que es menor la distancia entre la finca donde se producen y el consumidor final, por lo que los viajes y los tiempos de refrigeración son mínimos o inexistentes. No ocurre lo mismo con, por ejemplo, la banana que se cultiva en América, que es recolectada a los tres meses, mucho antes de su maduración, cuando aún está verde, y sometida a largos viajes a bordo de contenedores frigoríficos hasta llegar a los mercados europeos donde el fruto continúa su maduración en cámara hasta su venta al consumidor final.

Las pintas negras son un signo distintivo de la calidad del Plátano de Canarias. También el clima de las islas es responsable del mayor tiempo de permanencia en planta del Plátano de Canarias (unos 6 meses de media) puesto que el régimen dominante de vientos alisios otorga a Canarias un clima mucho más variable que el de países tropicales.

Es por ello que el plátano canario, al contener más agua, resulta mucho más jugoso y sabroso que la banana, que es más seca, lo que junto a su mayor grado de madurez y su agradable aroma, valoran mucho los consumidores y algunos chefs que utilizan el Plátano de Canarias como ingrediente principal en sus platos.

Respecto a su valor nutritivo, el Plátano de Canarias es rico en potasio, hierro, magnesio y vitamina B6; y mantiene unos niveles mucho menos significativos de carbohidratos, sacarosa y otros azúcares solubles que sí se encuentran presentes, en mayores cantidades, en la banana tropical que por ello presenta una pulpa de textura más harinosa que la del Plátano de Canarias.

El plátano en la economía

La explotación del plátano, en régimen de monocultivo, comenzó a finales del siglo XIX con la instauración de los Puertos Francos y, desde entonces, ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía canaria. Fue implantada por compañías inglesas que controlaban su producción y exportación al continente europeo, principalmente a Inglaterra. Junto con el plátano, los ingleses también desarrollaron el monocultivo del tomate, cuyas primeras plantaciones se establecieron en el sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife. La Ley de Puertos Francos de Canarias, promulgada por el ministro Bravo Murillo en 1852, vino a suponer la liberalización de la entrada y salida de mercancías, impulsando desde entonces la economía isleña y constituyendo un importante incentivo fiscal para el comercio con y desde las islas hasta la implantación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el mercado único europeo.

La explotación del plátano, en régimen de monocultivo, comenzó a finales del siglo XIX con la instauración de los Puertos Francos y, desde entonces, ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía canaria. Fue implantada por compañías inglesas que controlaban su producción y exportación al continente europeo, principalmente a Inglaterra. Junto con el plátano, los ingleses también desarrollaron el monocultivo del tomate, cuyas primeras plantaciones se establecieron en el sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife. La Ley de Puertos Francos de Canarias, promulgada por el ministro Bravo Murillo en 1852, vino a suponer la liberalización de la entrada y salida de mercancías, impulsando desde entonces la economía isleña y constituyendo un importante incentivo fiscal para el comercio con y desde las islas hasta la implantación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y el mercado único europeo. Fue a principios de la década de 1880 cuando algunas compañías exportadoras inglesas se establecerían en las islas para comenzar los envíos esporádicos de frutas a los mercados de su país. Se considera que el británico Peter S. Reid, establecido en Tenerife desde 1867 fue el encargado de organizar la primera exportación de plátanos que se llevó a cabo en 1878.

Fue a principios de la década de 1880 cuando algunas compañías exportadoras inglesas se establecerían en las islas para comenzar los envíos esporádicos de frutas a los mercados de su país. Se considera que el británico Peter S. Reid, establecido en Tenerife desde 1867 fue el encargado de organizar la primera exportación de plátanos que se llevó a cabo en 1878.Ya en la década siguiente, Gran Canaria experimentaba un mayor dinamismo en su sector frutero gracias a las iniciativas comerciales de Alfred Lewis Jones, director de la compañía carbonera Grand Canary Coaling Co. Ltd. y hombre de importancia en la naviera Elder Dempster Co. Ltd. que, con el auge de las exportaciones, acabaría por instalarse en el Puerto de La Luz en 1884. Este favorable clima empresarial vino a favorecer la implantación en Las Palmas de Gran Canaria, en 1882, de Fyffes Ltd., la primera gran compañía exportadora británica en establecerse en las islas, que en 1888 comenzaría sus exportaciones de plátanos hacia el puerto de Londres mediante una línea regular de vapores.

En la isla de Tenerife, las incipientes actividades comerciales de Henry Wolfson también contribuyeron decisivamente a la expansión del negocio frutero. Tras su asociación con Wolfson, Fyffes extendió sus actividades a Tenerife, llegando a ser una de las principales compañías productoras y exportadoras de la isla.

La platanera

La platanera, es una hierba con biotipo arbóreo, pero no un verdadero árbol (principalmente porque carece de tronco), brota el plátano, es una especie vegetal monocotiledónea del género Musa perteneciente a la familia de las musáceas. Se trata de una familia con diferentes variedades, de las cuales en Canarias se cultivan la Gran enana, la Gruesa palmera, la Zelig, la Brier y la Johnson negra.

La platanera, es una hierba con biotipo arbóreo, pero no un verdadero árbol (principalmente porque carece de tronco), brota el plátano, es una especie vegetal monocotiledónea del género Musa perteneciente a la familia de las musáceas. Se trata de una familia con diferentes variedades, de las cuales en Canarias se cultivan la Gran enana, la Gruesa palmera, la Zelig, la Brier y la Johnson negra. La temperatura ideal para el cultivo de la platanera se encuentra situada en torno a los 25 grados centígrados y su altitud de cultivo debe ser inferior a los 300 metros, condiciones éstas que sólo se dan en las plantaciones de las islas. Es un cultivo caro que requiere mucha agua, buenas condiciones de luminosidad, suelos con buena porosidad y drenaje, de textura arenosa pero con arcilla y limo en proporciones determinadas, gran contenido en materiales orgánicos y con un pH ácido. Debido a estos condicionantes, el Plátano de Canarias es cultivado en todas las islas salvo en El Hierro, donde en su mayor parte ha sido sustituido por el de Piña tropical, y en las más orientales de Fuerteventura y Lanzarote donde no existen plantaciones. En las fases de siembra y explotación agrícola se minimiza el uso de pesticidas en favor de productos biológicos.

La temperatura ideal para el cultivo de la platanera se encuentra situada en torno a los 25 grados centígrados y su altitud de cultivo debe ser inferior a los 300 metros, condiciones éstas que sólo se dan en las plantaciones de las islas. Es un cultivo caro que requiere mucha agua, buenas condiciones de luminosidad, suelos con buena porosidad y drenaje, de textura arenosa pero con arcilla y limo en proporciones determinadas, gran contenido en materiales orgánicos y con un pH ácido. Debido a estos condicionantes, el Plátano de Canarias es cultivado en todas las islas salvo en El Hierro, donde en su mayor parte ha sido sustituido por el de Piña tropical, y en las más orientales de Fuerteventura y Lanzarote donde no existen plantaciones. En las fases de siembra y explotación agrícola se minimiza el uso de pesticidas en favor de productos biológicos.Puede transcurrir cerca de un año entre la siembra de la planta madre y el brote del primer racimo o piña de plátanos. En este momento es cuando se procede a su amarre, embolsado y desflorillado.  El amarre consiste en apuntalar el racimo con un horcón (palo de madera) para evitar que, por el peso, éste se caiga. El embolsado se usa modernamente para recubrir el racimo con una bolsa de plástico al objeto de evitar plagas y enfermedades y propiciar una distribución uniforme de la fruta. Con el desflorillado se retira la flor del plátano que queda al final de cada fruta, un laborioso proceso que se realiza manualmente y que el consumidor puede apreciar en el remate negruzco que hay en cada pieza.

El amarre consiste en apuntalar el racimo con un horcón (palo de madera) para evitar que, por el peso, éste se caiga. El embolsado se usa modernamente para recubrir el racimo con una bolsa de plástico al objeto de evitar plagas y enfermedades y propiciar una distribución uniforme de la fruta. Con el desflorillado se retira la flor del plátano que queda al final de cada fruta, un laborioso proceso que se realiza manualmente y que el consumidor puede apreciar en el remate negruzco que hay en cada pieza.

El amarre consiste en apuntalar el racimo con un horcón (palo de madera) para evitar que, por el peso, éste se caiga. El embolsado se usa modernamente para recubrir el racimo con una bolsa de plástico al objeto de evitar plagas y enfermedades y propiciar una distribución uniforme de la fruta. Con el desflorillado se retira la flor del plátano que queda al final de cada fruta, un laborioso proceso que se realiza manualmente y que el consumidor puede apreciar en el remate negruzco que hay en cada pieza.

El amarre consiste en apuntalar el racimo con un horcón (palo de madera) para evitar que, por el peso, éste se caiga. El embolsado se usa modernamente para recubrir el racimo con una bolsa de plástico al objeto de evitar plagas y enfermedades y propiciar una distribución uniforme de la fruta. Con el desflorillado se retira la flor del plátano que queda al final de cada fruta, un laborioso proceso que se realiza manualmente y que el consumidor puede apreciar en el remate negruzco que hay en cada pieza.Los racimos son cortados de la planta justo antes de su maduración para proceder a su calibración, selección, despiece, empaquetado y etiquetado, procesos todos estos realizados de forma manual y que permiten que la fruta llegue en perfectas condiciones para su venta y su consumo final en aproximadamente dos semanas desde su recolección

La Recolección

La duración de la plantación es de 6 a 15 años, dependiendo de las condiciones ambientales y de los cuidados del cultivo. La plantita que se colocó sobre el terreno de asiento da únicamente frutos imperfectos y los mejores frutos se obtienen de los vástagos nacidos de su pie, que fructifican a los nueve meses de la plantación. Los frutos se pueden recolectar todo el año y son más o menos abundantes según la estación.

Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y cuando empiezan a amarillear y los respectivos ángulos longitudinales han adquirido cierta convexidad. Pero con frecuencia, y especialmente en invierno, se anticipa la recolección y se dejan madurar los frutos suspendiéndolos en un local cerrado, seco y cálido, conservado en la oscuridad. Apenas recogido el fruto, se corta la planta por el pie, dejando los vástagos en la base. Éstos, convenientemente aclarados, fructifican pasados cuatro meses, de modo que en un año se pueden hacer tres recolecciones.

Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y cuando empiezan a amarillear y los respectivos ángulos longitudinales han adquirido cierta convexidad. Pero con frecuencia, y especialmente en invierno, se anticipa la recolección y se dejan madurar los frutos suspendiéndolos en un local cerrado, seco y cálido, conservado en la oscuridad. Apenas recogido el fruto, se corta la planta por el pie, dejando los vástagos en la base. Éstos, convenientemente aclarados, fructifican pasados cuatro meses, de modo que en un año se pueden hacer tres recolecciones.En las plantas jóvenes se dejan solamente dos vástagos para tener regímenes muy cargados de fruto y luego, todos los demás años, se dejan cuatro vástagos como máximo, siempre teniendo en cuenta la fertilidad del suelo.

La cantidad de plátanos que se puede cosechar anualmente por hectárea depende del número de chupones fructificantes que se dejan en cada cepa. Un buen rendimiento anual es más o menos 300 a 350 racimos, pesando cada uno un promedio de 30 a 45 kg.

Los productores de la región tropical húmeda emplean cintas de distintos colores en los racimos para controlar el momento de la cosecha, sino se utilizan, se deben considerar para el corte, aquellos racimos con dedos que den el calibre adecuado según el lugar de destino. Para la cosecha del racimo se hace un corte en el pseudotallo en forma de cruz que permita que el racimo por su propio peso doble el pseodotallo y se pueda sujetar antes de que llegue al suelo. El lado cortado del pinzote se pone hacia atrás sobre la espalda para evitar que los dedos se manchen con el látex que se desprende del corte. Se colocan sobre una superficie acolchada por hojas para que los dedos no se maltraten y se pondrán hojas sobre el racimo para evitar la quema por el sol.

La Comercialización

El envasado se realiza en cajas de cartón, de tipo telescópico, con un peso aproximado de 12 kg o en platós de 15 kg (este tipo se reserva para la categoría extra).

Se clasifican en tres categorías: Extra, Primera y Segunda, según la normativa europea para el plátano.

Los plátanos clasificados en la categoría "Extra" son de calidad superior: los dedos no deben presentar defectos, a excepción de muy ligeras alteraciones superficiales que no sobrepasen en total 1 cm. 3 de la superficie del dedo.

El transporte de la fruta se realiza en container refrigerados autónomos, con una temperatura aproximada de 14ºC.

Si la producción se destina a los mercados europeos, por ejemplo los frutos de Gros Michel se deben embarcar desde los trópicos americanos cuando estén las 2/3 partes de su tamaño maduro, con las costillas bien visibles. Si su destino es E.E.U.U. los frutos pueden estar casi redondos.

Los dedos seleccionados para exportación se acomodan en una caja adecuada, usando un plástico protector y tapándola adecuadamente, el peso de la caja depende de su destino final.

La Calidad

Los plátanos de todas las categorías deben presentar las siguientes características:

Verdes, sin madurar.

Enteros.

Consistentes.

Sanos, se excluirán los productos atacados por podredumbres o alteraciones que los hagan impropios para el consumo.

Limpios, exentos de materias extrañas visibles.

Exentos de daños producidos por parásitos.

Con el pedúnculo intacto, sin pliegues ni ataques fúngicos y sin desecar.

Desprovistos de restos florales.

Exentos de deformaciones y sin curvaturas anormales de los dedos.

Exentos de magulladuras.

Exentos de daños causados por temperaturas bajas.

Exentos de humedad exterior anormal.

Exentos de olores o sabores extraños.

Además las manos y manojos deben:

Soportar el transporte y manipulación.

Llegar en estado satisfactorio al lugar de destino a fin de alcanzar un grado de madurez apropiado tras la maduración.

Valor nutricional

El plátano maduro es un alimento muy digestivo, pues favorece la secreción de jugos gástricos, por tanto es empleada en las dietas de personas afectadas por trastornos intestinales y en la de niños de corta edad. Tiene un elevado valor energético (1.1-2.7 kcal/100 g), siendo una importante fuente de vitaminas B y C, tanto como el tomate o la naranja. Numerosas son las sales minerales que contiene, entre ellas las de hierro, fósforo, potasio y calcio.

| Valor nutricional del plátano fresco por 100 gramos | ||

| Agua (g) | | 75.7 |

| Proteínas (g) | | 1.1 |

| Lípidos (g) | | 0.2 |

| Carbohidratos | Total (g) | 22.2 |

| Fibras (g) | 0.6 | |

| Vitaminas | A (UI) | 190 |

| B1 (mg) | 0.05 | |

| B2 (mg) | 0.06 | |

| B6 (mg) | 0.32 | |

| Ácido nicotínico (mg) | 0.6 | |

| Ácido pantoténico (mg) | 0.2 | |

| C (mg) | 10 | |

| Otros componentes | Ácido málico (mg) | 500 |

| Ácido cítrico (mg) | 150 | |

| Sales minerales | Ácido oxálico (mg) | 6.4 |

| Sodio (mg) | 1 | |

| Potasio (mg) | 420 | |

| Calcio (mg) | 8 | |

| Magnesio (mg) | 31 | |

| Manganeso (mg) | 0.64 | |

| Hierro (mg) | 0.7 | |

| Cobre (mg) | 0.2 | |

| Fósforo (mg) | 28 | |

| Azufre (mg) | 12 | |

| Cloro (mg) | 125 | |

| Calorías (kcal) | | 85 |